目录

一、协议控制方式

二、常见问题

三、结语

一、协议控制方式

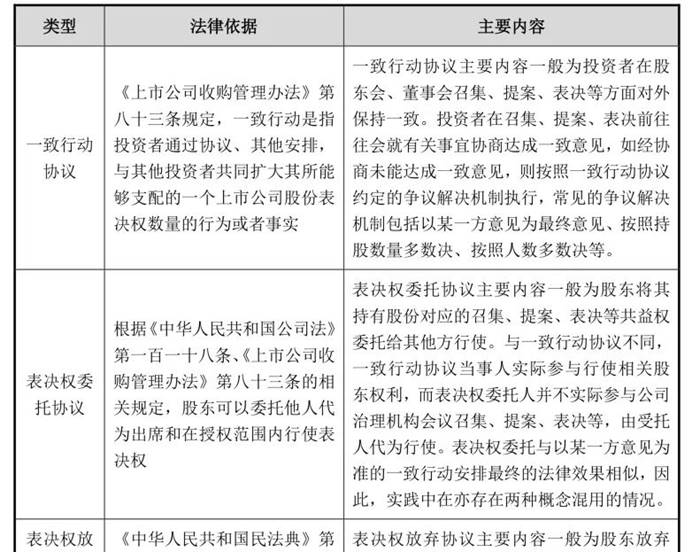

(一)主要类型

控制协议类型主要包括一致行动协议、表决权委托协议、表决权放弃协议等,具体如下:

(二)方式选择

具体选择哪种协议控制方式需要根据交易各方所持股份数、未来股份收购安排等方面综合判定。亦可以根据需要同时适用多种协议控制方式。

1. 从灵活性角度考虑

当前法律法规并未禁止分割行使表决权,实践中亦存在表决权部分委托或表决权部分放弃的案例,因此,表决权委托、表决权放弃可以部分委托和放弃。根据定义,一致行动系投资者及其一致行动人对外原则上应当就表决事项应当做出一致的意思表示,不存在投资者或其一致行动人依其所持部分股份一致行动,其余股份不一致行动的情况。

2. 从加强收购方控制权角度考虑

相较于被收购方表决权放弃,采用被收购方将表决权委托给收购方行使、被收购方与收购方保持一致行动的效果更好。如收购方持有5%的股份,被收购方持有20%的股份;若采用表决权委托、一致行动的方式,被收购方享有的表决权为25%;若采用表决权放弃的方式,被收购方仅享有剩余表决权的6.25%。

3. 从是否构成一致行动关系角度考虑

(1)一致行动关系影响

如构成一致行动关系,被收购方将受到一定限制,具体如下:

① 股份锁定限制

《中华人民共和国证券法》第七十五条,《上市公司收购管理办法》第五条第二款、第七十四条第一款规定,在上市公司收购中,投资者及其一致行动人持有的被收购公司的股份,在收购完成后18个月内不得转让。

② 要约收购风险

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,若通过控制协议,投资者及其一致行动人持股比例超过30%,应当向上市公司所有股东发出全面要约。

③ 信息披露影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及实践操作案例,一般减持达到法定比例仅需要披露简式权益变动报告书,无需披露详式权益变动报告书。如果收购方与被收购方不构成一致行动,被收购方股份或表决权数量降低,被收购方无需编制详式权益变动报告书。如果收购方与被收购方构成一致行动关系,由于投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算,被收购方需要跟随收购方编制详式权益变动报告书。

(2)不同方式是否构成一致行动关系

若收购人通过与被收购人签署一致行动协议的方式收购上市公司,被收购人为收购人一致行动人;若通过表决权委托的方式收购上市公司,收购方与被收购方是否构成一致行动关系存在争议[详见“三/(一)表决权委托是否构成一致行动关系”所述];若通过表决权放弃的方式收购公司,收购方与被收购方一般不构成一致行动关系。

二、 常见问题

(一)表决权委托是否构成一致行动关系

根据2018年4月上海证券交易所、深圳证券交易所分别发布的《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引(征求意见稿)》的相关规定,投资者之间通过协议、其他安排以表决权委托等形式让渡上市公司股份表决权的,出让人与受让人为一致行动人。但是该指引尚未正式出台,当前无有效的法律法规直接对表决权委托是否构成一致行动进行规定。

从目前市场案例上看,对该问题存在不同理解:

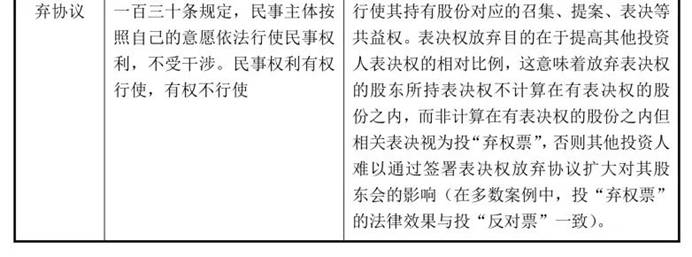

(1)认为构成一致行动关系

主张构成一致行动关系的理由主要为:① 实质上扩大了受托方在上市公司的表决权数量,符合一致行动的定义,② 基于谨慎性认定交易各方之间具有《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的其他关联关系,③ 参照《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引(征求意见稿)》的规定,构成一致行动关系;④ 交易各方共同约定或确认构成一致行动。

相关案例情况如下:

(2)认为不构成一致行动关系

主要理由:① 委托方及受托方均按照自身意思行使拥有的表决权,不存在共同扩大表决权的意愿和安排;② 表决权委托系基于保障自身利益,而非扩大受托方表决权(注:协议控制上市公司背景下,表决权委托实质为表决权转让,均为扩大受托方表决权);③ 部分表决权委托,委托方对未委托的表决权有自主权;④ 交易各方共同约定或确认不构成一致行动。

相关案例情况如下:

从条款解释的角度考察,在协议控制的背景下,表决权委托未采用一致行动的形式,但其在扩大收购方表决权数量方面的法律效果与以收购方最终意见为准的一致行动关系法律效果类似,因此,部分案例出于实质重于形式、谨慎性等方面的考虑认定表决权委托当事人之间存在一致行动关系。

从加入构成一致行动后相关法律效果是否符合立法目的角度考察,具体如下:

① 被收购方股份锁定18个月

根据《中华人民共和国证券法》第七十五条,《上市公司收购管理办法》第五条第二款、第七十四条第一款的相关规定,收购方或其一致行动人收购完成后18个月内不得转让其所持股份。该等限售规定主要目的是避免收购方通过“炒壳”的方式非法套利并维护收购完成后控制权的稳定,但在表决权委托的背景下,如果被收购方所持股份也受18个月限制,将延缓收购方通过收购被收购方所持上市公司股份用于巩固控制权的进程,与限售规则维护控制权稳定之初衷背离。但从另一个角度来说,如果不限制被收购方转让股权,被收购方所持股份不一定必须转让给收购方,被收购方向其他方转让股份会降低其委托给收购方表决权,对收购方控制权稳定造成冲击。因此,如果被收购方将股份转让给收购方符合立法目的,如果转让给其他主体则与立法目的相违背。不过,收购方往往会在表决权委托协议中明确被收购方不得在未经收购方同意的情况下将所持股份转让给其他方,或要求被收购方在转让股份时要求受让方接受同等的表决权委托安排,避免收购目的落空。

实践中,存在被收购方进行表决权委托后在18个月内即将股份转让给收购方的案例。如2021年1月15日,山东经达与荣联科技(SZ.002642)控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士签署了《股份转让框架协议》,截至2021年3月25日,第一批股份转让事宜已完成过户登记手续,过户数量共计26,803,212股,同时,《表决权委托协议》生效,王东辉先生、吴敏女士将其所持剩余118,325,465股股份委托给山东经达行使,山东经达取得上市公司控制权,自2022年2月11日起,吴敏女士与山东经达陆续完成了多笔大宗交易,进一步巩固山东经达的控股地位。

② 是否触发要约收购

要约收购主要目的是在公司控制权变更的情况下给中小股东退出投资的机会,以及使全体股东均能分享控制权溢价。从给予中小股东退出投资的机会的角度考虑,若表决权委托后收购方表决权比例超过30%,收购方依其控制的表决权足以对上市公司产生重大影响,应给予中小股东选择是否退出投资的机会。从分享控制权溢价的角度考虑,表决权委托如果伴随着对价,如为被收购方提供借款,协助被收购方债务纾困,所以若表决权委托后收购方表决权比例超过30%,此时给予中小股东分享控制权溢价机会亦属合理。

经检索近期表决权委托案例,不存在收购人通过表决权委托使得其表决权比例超过30%的案例,即使超过30%,也存在免于以要约方式增持股份的事由(参见宜华健康(SZ .000150)《关于提请股东大会同意北京新里程健康产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》)。

因此,从立法目的角度考察,如果认为构成一致行动关系,将不利于被收购方及时将股份转让给收购方以巩固控制权;如认为不构成一致行动关系,除当事人约定外,无强制性规定限制被收购方向其他方转让股份,以及无法在收购方能控制30%表决权的情况下约束其必须进行要约收购,不利于维护控制权稳定及保障中小股东退出投资机会。

综上所述,我们认为,表决权委托当事人之间存在一致行动关系;即使认为在表决权委托的情况下,收购方与被收购方不构成一致行动关系,对于被收购方股份锁定及是否触发要约收购应当结合立法目的,基于实质重于形式的原则谨慎把握,尽可能避免在监管机构未认可的情况下,实施可能触发要约收购的行为或在18个月内的进行股份转让(尤其是向收购方以外的主体进行转让)。

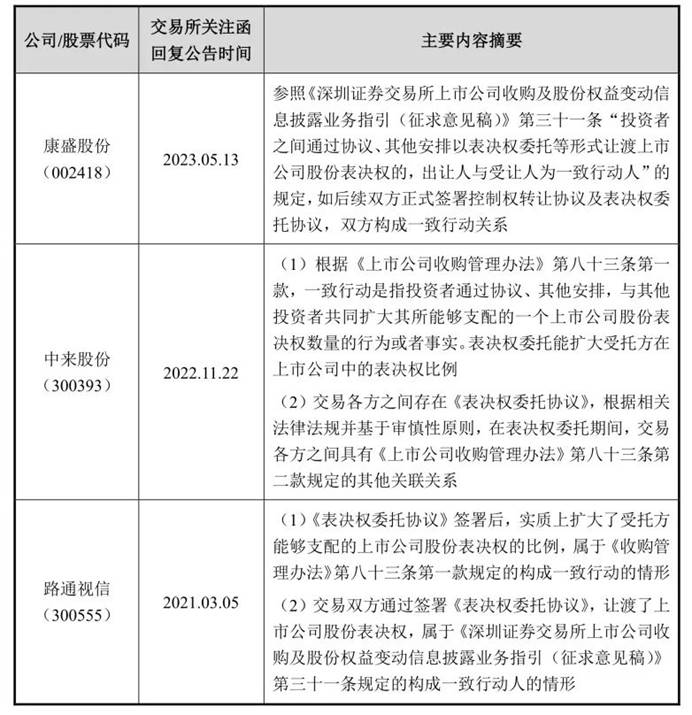

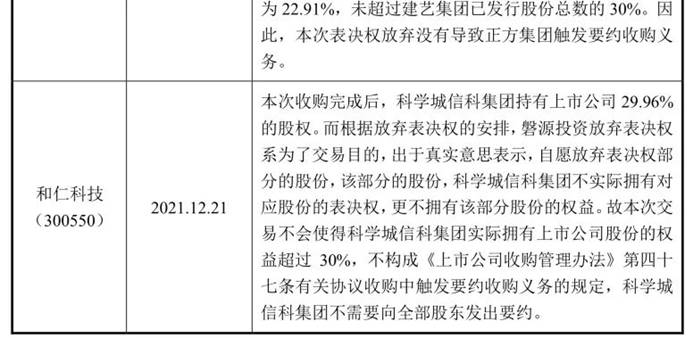

(二)表决权放弃是否可能触发要约收购义务

在表决权放弃的模式下,不能仅因表决权放弃行为扩大了收购方所持表决权的相对比例即认为收购方与表决权放弃方之间存在一致行动关系。表决权放弃行客观上扩大了公司其他所有股东的相对持股比例,如认为收购方与表决权放弃方之间存在一致行动关系,则意味着表决权放弃方与其他所有股东均存在一致行动关系,有违常理。

要约收购的触发条件是持股数量超过30%(并非表决权或相对表决权的概念),在收购方与表决权放弃方之间不存在一致行动关系的情况下,双方股份数并不加总,若收购方持股比例(非相对表决权比例)未超过30%,则不应认定触发要约收购条件。

实践中案例在面对监管部门问询时,主要观点也是围绕要约收购触发指标是针对股份数进行论证的,具体如下:

综上所述,我们认为单纯表决权放弃导致某一投资人所持表决权占剩余表决权比例超过30%不必然触发要约收购义务。

(三)是否可以单方面解除表决权委托协议

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。由于一般的民事委托合同以双方之间信赖关系为基础,因此,民事委托合同当事人均享有单方面解除委托合同的权利。

根据上市公司公开披露信息及司法判例,实践中对于当事人是否有权单方面终止表决权委托协议存在争议,具体如下:

① 表决权委托协议适用民事委托的相关规定,当事人享有单方面任意解除表决权委托协议的权利。

从表决权委托协议惯常的行文表述上看,表决权委托协议形式上符合《中华人民共和国民法典》规定的民事委托合同构成要件,部分司法判例据此将表决权委托协议定性为民事委托合同,如:在《陈红与李军委托合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》[(2018)京民申3631号]、《陈某与李某委托合同纠纷二审民事判决书》[(2017)京01民终4548号]中,法院认为当事人之间关于股东权及经营、管理权授权的约定是一方基于信赖关系对相对方的委托,双方形成的法律关系系典型的委托合同关系。

② 表决权委托协议具有较强的商事属性,应与一般的民事委托合同相区分

商事委托相较于一般民事委托存在其特殊性,如四川省成都市中级人民法院在《汪玉莲、上海央昂商务咨询管理中心等委托合同纠纷民事二审民事判决书》[(2021)川01民终21522号]中表示,法律所规定的委托合同双方当事人所享有的任意解除权,主要是基于委托合同对双方当事人而言存在重大人身信赖关系,一旦这种信任关系破裂,合同便没有存续的必要,但是商事委托合同在缔约过程中,是否存在人身信赖关系往往并非当事人主要考量因素,而更多的是关注受托人的商誉及经营能力。

在上市公司表决权委托解除案例中,很多案例亦持上述观点,如东方园林(SZ.002310)于2022年6月3日披露的《关于北京东方园林环境股份有限公司股东之间表决权委托事宜及2021年度股东大会决议公告事宜之专项法律意见》中提到,相关表决权委托协议属于特殊商事合同、受证券市场法规约束,其成立、生效、解除区别于一般的民事委托合同,当事人基于各方合意不享有任意解除权。

由于现行法律法规对商事委托未有专门规定,对于商事委托的法律关系论证多见于学术层面,司法判例在确认商事委托合同各方法律关系时往往会同时结合其他因素,如法院在《汪玉莲、上海央昂商务咨询管理中心等委托合同纠纷民事二审民事判决书》[(2021)川01民终21522号]中认定当事人不享有单方解除表决权委托协议的依据还包括双方约定解除权排除适用条款,并非仅以表决权委托合同为商事合同直接排除当事人任意解除权的适用。

③ 表决权委托协议属于双务合同

在《港汇控股集团有限公司、张威等委托合同纠纷民事二审民事判决书》[(2021)赣06民终375号]中,被告港汇控股集团有限公司、张威将其拥有的公司全部44.33%股份表决权委托给原告行使,原告负有融入不低于1,000万元资金的义务。法院认为该合同属于双务合同,相对方无权任意解除相关表决权委托协议。法院实际将表决权委托视为表决权让渡,即委托方为义务方作为融资对待给付义务,而非按照一般观念认为在表决权委托关系中,受托方为义务方。

我们认为若委托方因时间、精力有限或者对公司重大事项判断能力不足,基于信赖关系委托其他方代为决策,符合委托合同的定义,各方按照《中华人民共和国民法典》关于委托合同的规定确定各方权利义务符合各方诉求。但是,在上市收购的背景下,表决权委托往往非单纯的民事委托事项,而是一系列商事安排中的重要环节,甚至构成其他协议约定事项的对待给付义务,因此,在该等背景下,基于实质重于形式的考虑,将表决权委托协议定性为无名合同或与一般的民事委托合同相区分更加合适。为了进一步降低司法裁判口径差异引起的法律风险,避免当事人任意解除表决权委托合同,我们建议:

(1)在控制协议或其他交易协议中明确控制协议签署目的以及控制协议与其他商事安排的关系;

(2)协议约定排除或严格限制相对方的单方解除权。

(四)公司能否根据控制协议强制归票

1. 控制协议具有相对性,公司不得强制归票

各方签署的控制协议具有相对性,一般认为公司直接援引控制协议约定进行归票不具有合法性。

司法实践中,多数判例亦认可公司无权强制归票,具体如下:

(1)在《林旭、广东摩德娜科技股份有限公司公司决议撤销纠纷民事二审民事判决书》[(2022)粤06民终4650号]中,法院认为《一致行动协议》对签署双方具有约束力,并不影响股东会依职权形成的决议内容的效力,故因当事人未按照《一致行动协议》约定投票主张股东会决议内容违法或违反公司章程的主张不能成立。

(2)在《众应互联科技股份有限公司与宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)公司决议撤销纠纷民事二审案件民事判决书》[(2021)沪01民终14947号]中,法院认为:①表决权放弃协议具有相对性,上市公司并非表决权放弃协议当事人,无权依据表决权放弃协议要求被上诉人履行义务;②表决权是基于股东地位而产生的一项固有权利,除非法律规定,任何人不得限制或剥夺股东行使表决权,本案表决权行使与否的决定权在于被上诉人,而是否放弃表决权需要被上诉人作出明确的意思表示。

仅少部分判例认为可以强制归票,具体如下:

在《张国庆、周正康与江西华电电力有限责任公司公司决议撤销纠纷二审民事判决书》[(2016)赣05民终12号],法院认为因一致行动条款已明确了当事人行动的合意性,公司股东大会将相关方违反约定所投反对票统计为同意票符合当时约定。但许多人对该判决存在异议,该判决是否具有普遍适用性值得商榷。

2. 公司强制归票合规路径探索

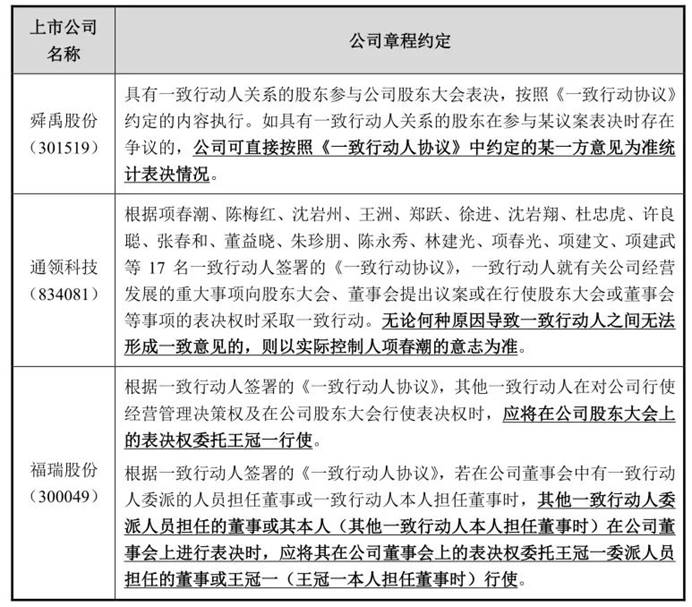

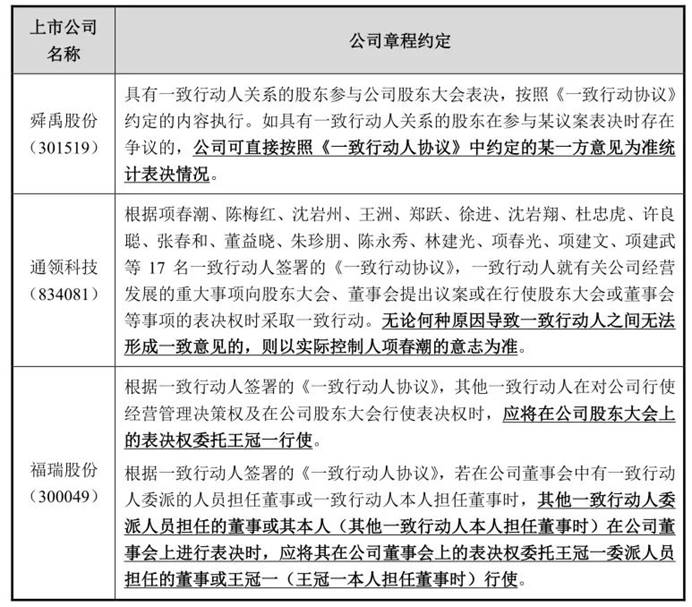

公司治理机构股东会、董事会决议系各股东、董事的决议行为,相关方签署的控制协议具有相对性,对公司决议行为无法律拘束力。由于公司本身并不在股东会、董事会中作出意思表示,因此,即使公司作为控制协议签署方,亦不能直接变更相关股东、董事的意思表示。但是,公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力,是公司治理机构运行的准则性文件,在公司章程中规定计票规则可以为公司强制归票提供合法依据,参考案例如下:

以与实际控制人保持一致行动为例,章程条款可以明确规定下列事项:

(1)一致行动人在股东会或一致行动人委派的董事在董事会不论投同意票、反对票、弃权票,均视为与实际控制人或实际控制人委派董事作出相同的意思表示

意思表示一般从理性的客观相对人视角解释,但是表意人与相对人有特别约定可以按照其特别约定进行解释。如果将一致行动协议条款订入公司章程中,明确指明一致行动人不论是同意、反对、弃权还是不参与投票,均代表与届时实际控制人相同的意思表示(即事先对表示行为的含义作出约定),以达到一致行动之效果。在此情形下,除非一致行动人在投票时对所有股东明确宣布或提及不再受公司章程规定的意思表示解释规则约束,使得相对方对其意思表示均有合理的预期,否则应当按照公司章程规定进行解释。

(2)将与实际控制人保持一致行动作为表决方式规定进行规范

根据《公司法》规定,公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效;股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程可撤销(仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外)。将与实际控制人保持一致行动作为表决方式规定进行规范,即使一致行动人违反一致行动约定并对相关决议表决结果产生影响,实际控制人亦有权主张该等决议因违反表决程序而可撤销。

(五)违反控制协议违约责任范围

损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。由于商事安排具有复杂性,相对方若不违约相关方可获得的利益以及当时可预见损失范围难以准确衡量,在《陈某与杨某某一审民事判决书》[(2022)湘0102民初8787号]中,法院认为当事人未举证证明其因相对方违反《一致行动人协议书》所遭受的实际损失,《一致行动人协议书》也未明确违约责任的计算方式,法院酌情确定相关违约金,但亦未明确具体计算方式。

因此,为维护收购方利益,提高相对方违约的代价,保证上市公司收购过程中控制权的稳定,建议在控制协议中注意以下方面:

(1)明确控制协议对应的商事安排

在符合相关信息披露要求的情况下,向相对方披露未来商事安排与可得利益相关细节(如取得控制权后拟进行投资的,披露相关投资金额及可研利润率),增强违约损失的可预见性。

(2)与相对方协商约定较高的违约金

根据法律法规,约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。违约金过高一般是指超过损失30%,实际损失具体金额需要主张调减违约金的一方举证证明。

从司法实践上看,存在法院支持一致行动协议中高额违约金的判例(《刘宗民与任永生合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》[(2020)京0112民申22号])。另外,即使事实上违约金远高于实际损失,法院亦保有可调减可不调减的裁量权,并非必须调减。因此,在对方未提出反对意见时,可以约定尽可能高的违约金。

另外,违约金分为补偿性违约金和惩罚性违约金,补偿性违约金是为了避免违约损害赔偿举证困难,作为违约损害赔偿之替代;而惩罚性违约金约定不影响违约方承担其他违约责任,惩罚性违约金需要明确约定。虽然司法实践对惩罚性违约金是否能调减存在争议,但惩罚性违约金调减的难度要高于补偿性违约金,因此,为更进一步保障守约方利益,可以约定违约金性质为惩罚性违约金,同时要求相对方放弃调减违约金的权利(参考:《乐平华润置业有限公司、洪客隆百货投资(景德镇)有限公司租赁合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》[(2019)最高法民申3344号])。

三、结语

相比通过持股方式控制上市公司,通过协议方式控制上市公司具有一定的特殊性,稳定性弱且容易引发纠纷。收购方在实施上市公司收购时除应当聘请专业机构合理设计收购方案、取得证券监管机构的认可外,还应充分考量未来可能引致纠纷的相关法律风险,通过设定能够被司法认可、可执行的收购条款,明确各方的权利义务和责任,减少不必要的纠纷和诉讼,以保障收购目的实现。