目录

一、减持规则的体系梳理

二、减持与分红挂钩分析

三、封堵各类“绕道”减持通道

四、严格规范大股东减持

五、违规减持打击力度加大

六、董监高及其他问题

七、对资本市场可能的核心影响及各主体合规建议

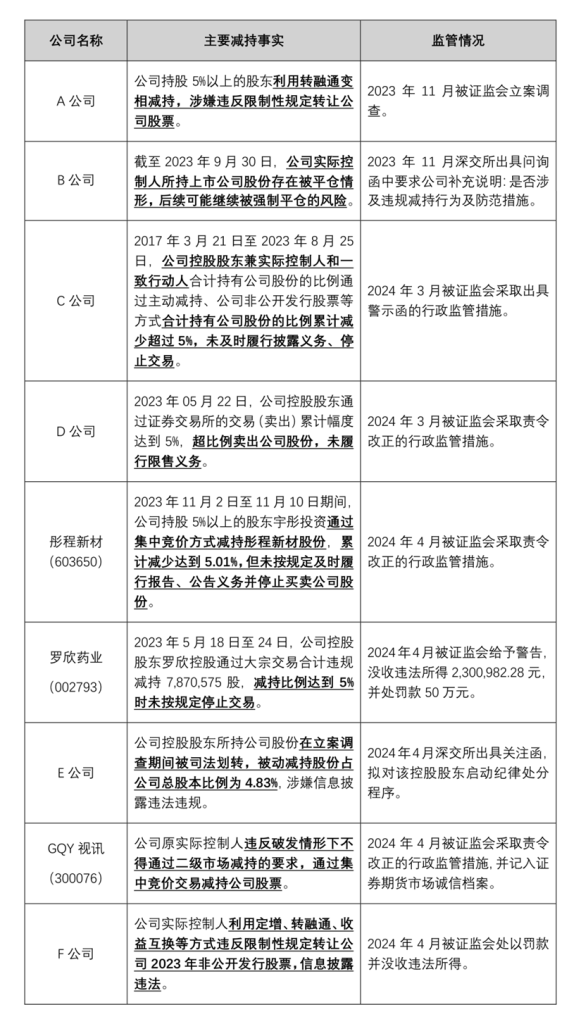

八、近期监管处罚案例

前言

2024年5月24日,为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,进一步规范股份减持行为,证监会正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(以下简称《减持管理办法》)及相关配套规则,自发布之日起施行。从规则等级来看,此次《减持管理办法》升级为部门规章,法律层级提升。从修订内容来看,一方面,《减持管理办法》进一步规范大股东特别是控股股东、实际控制人的减持行为,督促其专注公司发展和经营、关注投资者回报水平,减少减持套利空间;另一方面,《减持管理办法》按照实质重于形式的原则,强化穿透式监管,全面封堵可能存在的规则漏洞,严格防范各类“绕道”减持行为,织密减持制度网。此外,《减持管理办法》细化违规行为,明确了违规减持相应监管措施,明确市场预期。

一、减持规则的体系梳理

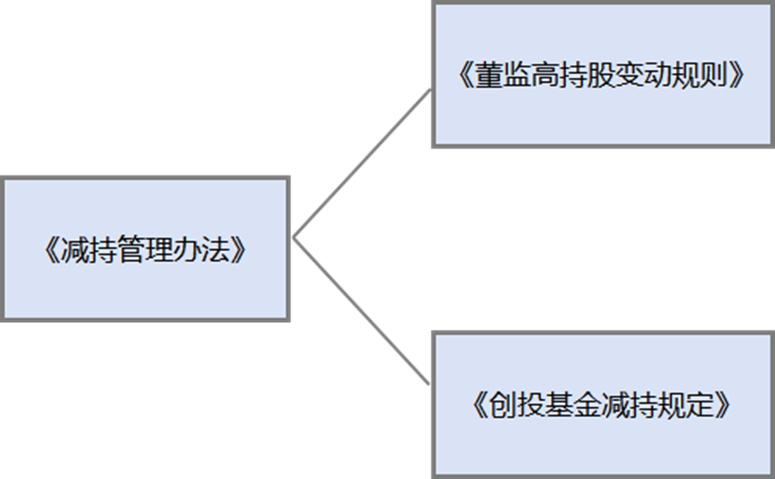

(一)现行减持规则体系

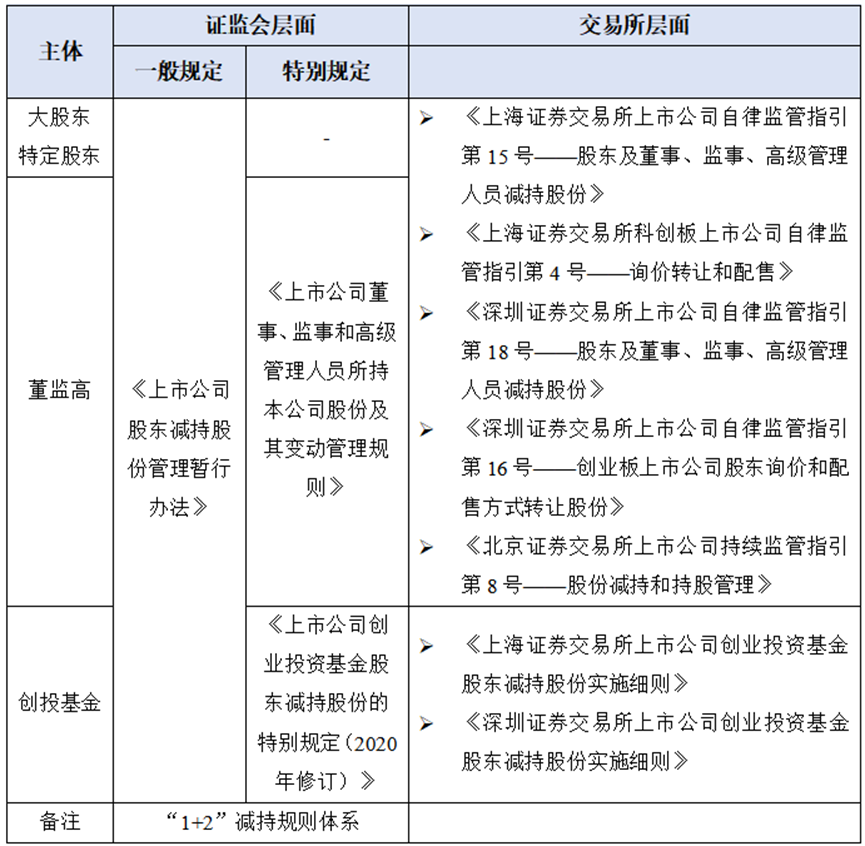

本次修订后,证监会层面形成了“1+2”的减持规则体系,其中“1”指的是《减持管理办法》,其性质为规章,层级高、权威性强,是关于股东减持的一般规定;“2”指的是《董监高持股变动规则》和本次未修订的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》(以下简称《创投基金减持规定》),其性质为其他规范性文件,是对董监高和创投基金两大主体减持做出的特别规定。

此外,进一步考虑本次证券交易所同步修订并颁布的配套规则后,当前关于股东、董监高、创投基金的减持规则体系如下:

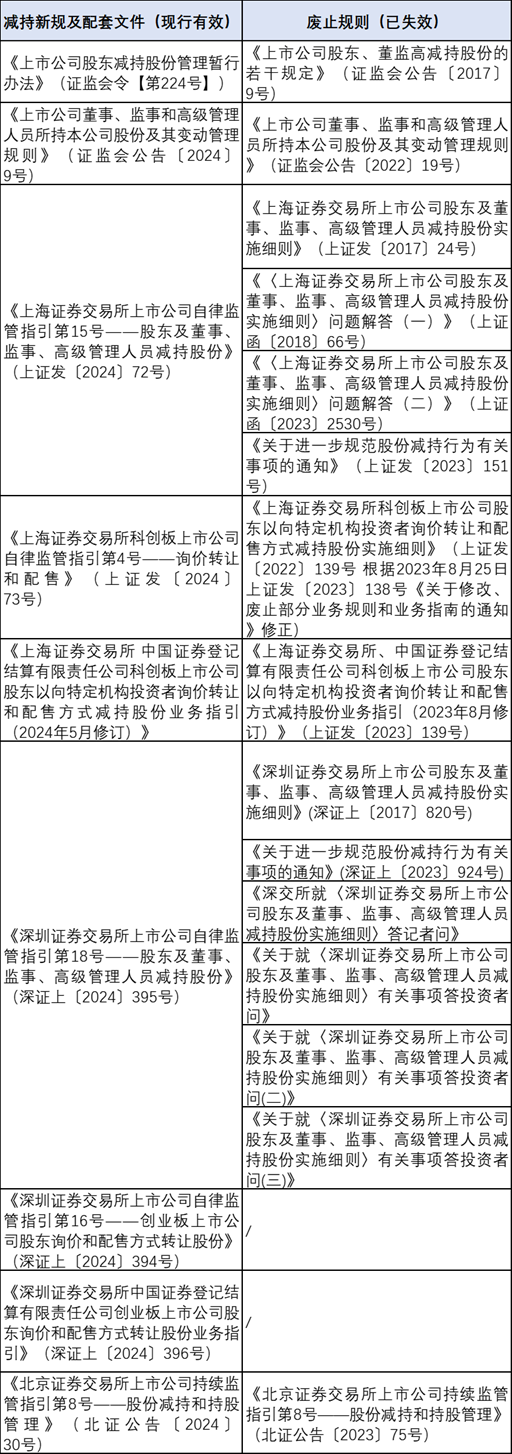

(二)本次修订废止的规则

经梳理,本次新修订的规则和废止的规则的对应关系如下:

二、减持与分红挂钩分析

新规明确,存在下列情形的,控股股东、实际控制人不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份:最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额,低于同期年均归属于上市公司股东净利润的30%的,但其中净利润为负的会计年度不纳入计算。万得(Wind)数据显示,A股(包括沪深交易所、北交所,下同)上市满三年(2021年前上市)的公司中,2021年-2023年净利润持续为正、年度现金分红总额均为0元,且2023年度利润分配方案中没有进行现金分红的公司,共计有136家。上述公司中,2023年净利润超亿元的公司63家,10家公司当期净利润超10亿元。例如,作为中国化肥行业龙头之一的盐湖股份(000792.SZ),2021年-2023年归母净利润分别为45亿元、156亿元、79亿元,其间公司均未进行现金分红。公司在2022年报、2023年报中均称,因当期合并报表以及母公司报表期末可供分配利润均为负数,不进行利润分配。2019年,公司归母净利润亏损459亿元。2021年-2023年归母净利润累计金额超270亿元的中芯国际(688981.SH),各期可供股东分配利润均为正,但未进行现金利润分配,原因是公司资金主要用于产能扩充和新厂基建。2023年报显示,公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出,是公司进行现金分配的四个必要条件之一。从行业分布来看,上述公司中,机械设备、基础化工、电力设备均有超10家公司最近三年未进行现金分红,同期,房地产、家用电器、生物医药、有色金属都有超5家公司未进行现金分红。

对于破发、破净的上市公司,《减持管理办法》明确:

最近20个交易日中,任一日股票收盘价(向后复权)低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产的,控股股东、实际控制人不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份;最近20个交易日中,任一日股票收盘价(向后复权)低于首次公开发行时的股票发行价格的,上市公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份;已经按照相关规定披露减持计划,或者中国证监会另有规定的除外。这些新规是为了堵住之前的漏洞,公司股价破发、破净的时候,大股东需要想办法提升公司的价值,而不是优先考虑减持。

三、封堵各类“绕道”减持通道

针对市场关注的“绕道”减持行为,《减持管理办法》全面封堵各类“绕道”减持通道。随着减持制度日益完善,“绕道”减持的可能性不断降低,针对去年市场出现的技术性离婚减持、转融通式减持等新问题,证监会及时出手、堵住漏洞。在此基础上,《减持管理办法》从股东身份、交易方式、各类工具等角度对可能存在的“绕道”做了系统梳理,做了全面规范。同时,还设置了“兜底”条款,明确大股东不得通过任何方式规避减持限制。针对股东身份,《减持管理办法》从五方面作出安排:

一是如果上市公司披露为无控股股东、实际控制人,要求第一大股东遵守相关要求,防止规避减持限制。

二是将大股东的一致行动人等同大股东对待,以防股东“打散持股”、规避减持限制。

三是要求大股东解除一致行动关系后在六个月内继续共同遵守减持限制,以防大股东借助一致行动关系规避限制。

原《减持规定》并未明确解除一致行动关系后的减持规则。新《减持管理办法》第二十一条明确规定了大股东解除一致行动关系的,相关方应当在六个月内继续共同遵守关于大股东减持股份的规定;大股东为控股股东、实际控制人的,相关方还应当在六个月内继续共同遵守第八条关于上市公司存在严重违法违规情形导致减持受限的规定,以及第十条关于上市公司存在分红不达标和破净情形下不得减持的规定,以确保市场公平性和透明度。

四是要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制,以防“假离婚”等绕道。五是将大股东通过各种账户持股合并计算,包括利用他人账户持有的股份、转融通出借的股份、约定购回式交易卖出的股份等,以防大股东借用身份变化、加速减持。沿袭沪深交易所相关问题解答(《<上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题解答(二)》、《关于就<深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>有关事项答投资者问(三)》)已经明确的内容,《减持管理办法》第十六条规定因离婚、法人或者非法人组织终止、公司分立等情形导致的减持,股份过出方、过入方应当在股票过户后继续遵守大股东或控股股东、实际控制人减持股份的规定。与解除一致行动关系导致的减持具有明确的“六个月”减持限制期间不同的是,针对离婚、法人或者非法人组织终止、公司分离等情形导致的减持,过出方和过入方持续共同遵守大股东或控股股东、实际控制人减持规定是没有时间限制的。

针对交易方式,《减持管理办法》在前期规定的基础上进一步从严:

一是对协议转让,要求协议受让方锁定六个月,大股东如通过协议转让后丧失大股东身份还应当在六个月内继续遵守限制。

二是对司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则,将约定购回式交易类比质押违约处置执行。

三是对赠与、可交债换股、认购或申购ETF等特殊的减持方式,提出应当遵守减持规则的原则性要求。

针对各类工具,《减持管理办法》针对转融通出借、融券卖出、开展衍生品交易等新型手段,全面予以规范。

一是明确大股东不得融券卖出本公司股份,保障中小投资者交易公平性;

二是明确不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易,防范借用衍生品变相实现减持;

三是明确股份在限制转让期限内或者存在不得减持情形的,股东不得进行转融通出借、融券卖出,防止规避持有期限限制;

四是要求股东获得有限制转让期限的股份前,需先行了结已有融券合约,避免通过提前布局绕开限制。总的说,这次的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》填补了很多漏洞,消灭了不少“优先1至优先N”当中的套利场景。譬如,之前舆论热议的定增漏洞就被堵住了,某些机构再也没法“折价定增之后,同时融券卖出,锁定收益,实现无风险套利”。事实上,在这背后有一个很严肃的公平议题——凭什么这些人有资格从市场无风险拿走10%?这不公平。

四、严格规范大股东减持

从修订内容来看,为了维护市场各方交易预期的稳定,《减持管理办法》与原《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》框架基本相同,保留了大股东减持预披露要求、“爬行”减持(即每三个月的减持比例限制)、首发前股份的减持比例限制等实践中运行较为成熟的核心条款。在此基础上,《减持管理办法》对大股东减持继续严格规范,从三方面进一步加强对大股东减持的限制。

一是增加大股东通过大宗交易减持前的预披露义务,充分保障中小投资者知情权,增强交易公平性,减少信息不对称;

二是明确控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩,强化减持约束,避免损害投资者利益;

三是要求大股东在重大违法情形下不得减持,增强对违法违规行为的约束。自去年8月份以来,监管部门就对控股股东、实际控制人减持行为进行规范。据Wind数据统计,截至5月24日,今年以来,上市公司重要股东减持规模432.43亿元,同比下降77.88%。

五、违规减持打击力度加大

行政执法层面,一方面,《减持管理办法》明确了相应监管措施,特别是加大责令改正行政监管措施运用力度,可以责令当事人一定期限内购回违规减持股份,并向上市公司上缴价差。今年以来,监管部门对违规减持加大监管力度,上市公司股东违规减持被责令购回或者行政处罚的案例不断增多。年内,来伊份、万业企业等10余家上市公司发布股东购回违规减持股份公告,并承诺将购回股票产生的收益全部上缴归上市公司所有。责令购回行政监管措施有多方面优点:首先,能够迅速执行,起到及时矫正违规行为的效果,避免传统惩处手段相对较长的等待时间;其次,能够恢复到合规状态,使违规主体不仅无法获益,反而可能付出更大成本和代价;再次,增强了监管措施的实效,当事人需要拿出真金白银,起到了事前预防威慑的作用;最后,上缴价差能够让中小股东得到补偿、公司亦能受益,投资者获得感提升。另一方面,《减持管理办法》细化应予行政处罚的违规行为情形,有利于股东充分认识违规的类型,也便利监管执法,体现了从严监管的理念。对拒不及时纠正或情节严重的,将依法惩处。加上交易所的自律监管措施,未来,对违规减持的监管执法将形成多层次惩治体系。相比此前,新规对违规减持情形进行了更加详细、严格的规定;在处罚方面,新规对违规主体给出了更有针对性和更加具体的处罚措施。相信在严监管下,未来违规减持现象会减少。

总结看,一是明确对违规减持可以采取“责令购回并向上市公司上缴价差”的措施,且不适用《证券法》关于短线交易的规定。实际上,上述措施在实践中已经开始执行。二是明确违规减持的具体情形,并新增对于违规减持情节严重的,可以采取证券市场禁入的监管措施。其中,违规减持的具体情形有四类,分别是:(1)限售期内违规减持限售股;(2)未预先披露减持计划或披露的减持计划不符合规定减持股份的;(3)超比例减持;(4)违规绕道减持。

六、董监高及其他问题

(一)新增董监高禁止减持的情形

新增董监高禁止减持的情形。新增要求董监高在自身违法和上市公司违法被证监会立案调查、被司法机关立案侦查或被行政处罚、判处刑罚未满六个月,上市公司可能触及重大违法强制退市,以及因本人被行政处罚但未足额缴纳罚没款等情形下不得减持。

(二)明确减持比例具体计算标准

一是董监高以上年末其所持股份总数为基数,计算其可转让股份的数量。二是董监高所持公司股份年内增加的,新增无限售条件的股份当年可转让25%,新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。三是因上市公司年内进行权益分派导致董监高所持公司股份增加的,可同比例增加当年可转让数量。四是董监高当年可转让但未转让的股份,计入当年末其所持有公司股份的总数,该总数作为次年可转让股份的计算基数。五是允许公司章程可以对董监高转让其所持公司股份规定比规则更长的限制转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其他限制转让条件,即允许从严。

(三)优化窗口期规定

将上市公司年度报告、半年度报告的窗口期调整为“公告前十五日内”,将季度报告、业绩预告、业绩快报的窗口期调整为“公告前五日内”,上述放松主要是为了方便董监高增持公司股份,维护市场稳定。

(四)自愿性承诺应严格遵守

公司章程关于股份转让做出限制性规定的,以及上市公司股东、董监高就限制股份转让作出承诺的,应当严格遵守。因此,在实践中,如果考察某位股东的减持约束,比较建议的分析思路是“第1步:识别股东身份(控股股东、一般大股东、特定股东、董监高等)——第2步:考察股东的法定和自愿性承诺情况——第3步:考察股东的股份来源——第4步:考察其能否减持,以及可减持比例——第5步:判断信息披露相关要求”。

(五)强化董事会秘书责任

董秘承担检查和报告义务。上市公司应当及时了解股东减持本公司股份的情况,主动做好规则提示。上市公司董事会秘书应当每季度检查大股东减持本公司股份的情况。发现违法违规的,应当及时向中国证监会、证券交易所报告。

七、对资本市场可能的核心影响及各主体合规建议

(一)资本市场的影响

随着各项监管政策的推进,资本市场会发生3个显著变化:

1、融资市转为投资市;

2、资金会从小盘股转移到大盘股;

3、投机资本逐步沉淀为耐心资本。但是,在监管落地的那一刹那,股市大概率是承压的,因为核心驱动力是限制不合理场景和填补漏洞。

(二)合规建议

1、关注减持行为合规性

本次减持新规从多个方面对大股东、控股股东(包括实际控制人、一致行动人)、董监高的减持行为进一步明确了限制和要求,特别是,《减持管理办法》要求上市公司股东、实际控制人不得通过任何方式或安排规避该办法以及其他监管规定。因此,建议上市公司的控股股东、董监高均熟悉本次减持新规的相关内容;相关减持主体在实施减持前,关注本次减持新规有关减持的限制性规定,严守相关减持规定。例如:

(1)《减持管理办法》将上市公司实际控制人纳入“大股东”定义的范围,明确控股股东和实际控制人应共同遵守减持规定,并且明确上市公司大股东/控股股东、实际控制人的一致行动人与大股东/控股股东、实际控制人共同遵守相关减持规定的原则。据此,除大股东/控股股东外,上市公司的实际控制人和大股东/控股股东、实际控制人的一致行动人拟减持时,建议事先了解大股东或控股股东减持股份的规定并严格遵守该等规定。

(2)《持股变动规则》将原《持股规定》所规范的“股份”范围由董监高所持本公司股份(即登记在其名下)扩大至包括董监高利用他人账户持有的本公司股份。据此,建议董监高对于可能被视为其利用他人账户所持有的本公司股份的变动行为也同样遵守《持股变动规则》有关规定。

(3)董监高应遵守的每年转让股份不得超过所持本公司股份25%的要求,其时间限制由董监高“在任职期间”修改为“在就任时确定的任职期间”。即,上市公司的董监高在任期届满前离任的,其在离任后的剩余原定任期期间内仍应遵守每年转让该上市公司股份数不超过所持股份25%的规定。建议上市公司对任期届满前离任的董监高就相关仍适用的减持规则予以提示。

2、上市公司相关职责

(1)建议上市公司适时整理相关控股股东、实际控制人减持规则并向其提供监管规则提示,并建立定期了解股东减持情况的工作机制。

(2)建议上市公司及时按照《持股变动规则》对现行董监高持有本公司股份及变动相关专项制度进行相应修订完善。

3、 董事会秘书的检查职责

本次减持新规进一步细化完善了上市公司董事会秘书对减持行为的检查职责,明确董事会秘书应每季度检查大股东减持本公司股份的情况以及董监高买卖本公司股份的披露情况,并在发现违法违规情况时及时向中国证监会、证券交易所报告。建议上市公司提示董事会秘书前述职责的变化并适时将前述职责纳入上市公司董事会秘书相关内部制度中。

八、近期监管处罚案例